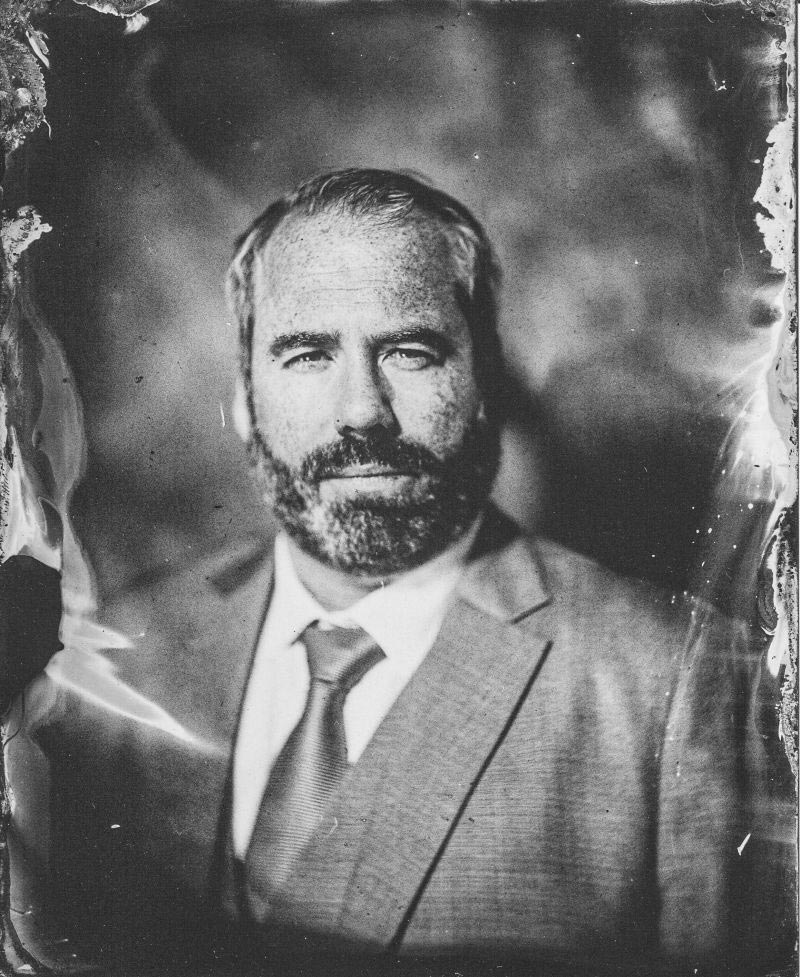

Portrait au collodion humide : la lumière autrement

Deux portraits, un même visage.

À gauche, une plaque réalisée selon un procédé né en 1851 : le collodion humide.

À droite, un portrait pris avec mon Canon EOS R5, concentré de technologie.

Deux approches opposées de la lumière.

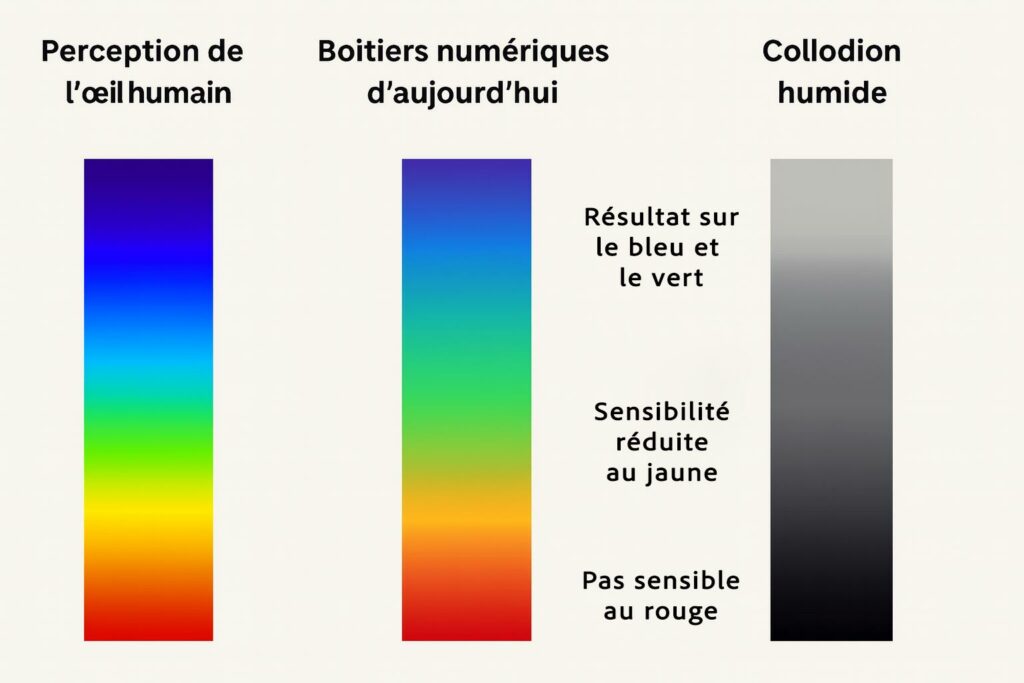

Deux lectures de la lumière

Sur la photo numérique, la lumière est fidèle à ce que perçoit l’œil.

Le boîtier capte la totalité du spectre visible (de 380 à 700 nanomètres), c’est-à-dire toutes les longueurs d’onde allant du violet au rouge.

Résultat : chaque teinte est équilibrée, chaque nuance reproduite avec exactitude.

Le collodion, lui, ne voit pas le monde de la même manière.

Il n’est sensible qu’à une partie restreinte du spectre, principalement le bleu et une portion du vert, jusqu’à environ 520 nm.

Au-delà, sa sensibilité s’effondre. Les lumières chaudes rouge, orange, jaune ne déclenchent presque aucune réaction chimique sur la plaque. C’est cette particularité qui donne ce rendu si singulier avec des peaux plus denses, des vêtements rouges très sombres, et une lumière froide, argentée, presque métallique.

Voir le spectre pour comprendre :

Le graphique ci-dessous illustre les différences de perception entre l’œil humain, les boîtiers numériques modernes et le procédé au collodion humide. Le collodion ne voit que la partie bleue et verte du spectre, là où les autres couvrent toute la gamme du visible.

C’est ce qui explique pourquoi certaines teintes s’effacent et d’autres prennent le pouvoir.

Pourquoi le collodion réagit ainsi

Le collodion humide repose sur des sels d’argent (iodure et bromure) sensibles uniquement aux courtes longueurs d’onde.

Ces sels, plongés dans un bain de nitrate d’argent, ne réagissent pas à la lumière chaude.

Contrairement aux capteurs numériques modernes, ils n’ont aucune correction intégrée, la plaque reçoit directement ce que la lumière lui donne, sans filtre ni compensation.

C’est une photographie “primitive” au sens noble du terme, elle ne corrige rien, elle traduit la lumière brute.

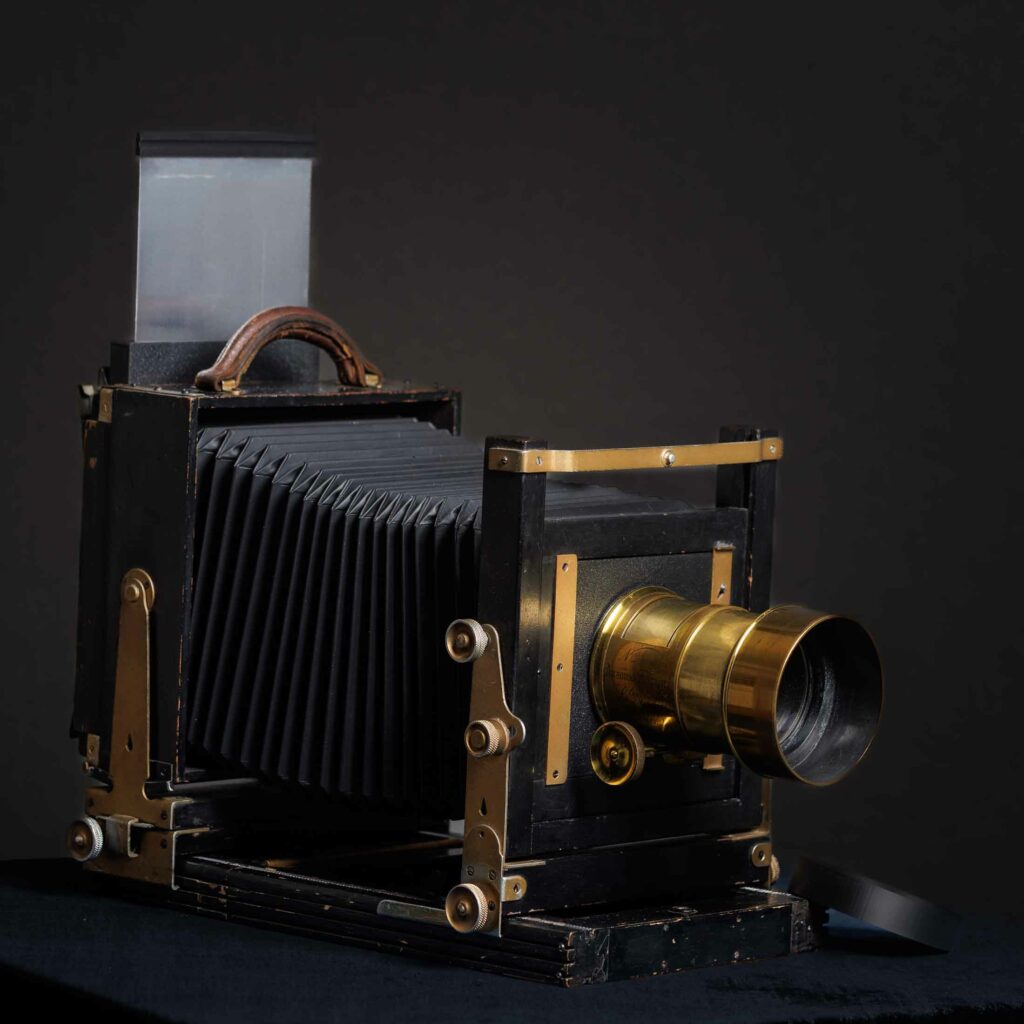

L’image inversée : un reflet direct

Sur une chambre photographique, l’image n’est pas redressée.

La lumière traverse l’objectif et se projette directement sur un verre dépoli placé à l’arrière.

Sans miroir, sans correction, la scène se forme inversée : ce qui se trouve à gauche apparaît à droite, et le haut devient le bas.

Ce renversement résulte du parcours naturel de la lumière.

Chaque rayon passe par le centre de la lentille et croise son opposé avant d’atteindre la surface sensible.

C’est le fonctionnement pur de l’optique, le même depuis les premières chambres obscures.

Un boîtier numérique moderne, tel qu’un Canon R5, redresse automatiquement cette image grâce à un traitement électronique.

La chambre grand format, laisse la lumière tracer son propre intérieur, sans filtre ni interprétation.

Cette inversion fait partie du charme du procédé au collodion.

Elle rappelle que la photographie, avant d’être une image, est d’abord une empreinte lumineuse qui vient du grec ancien, littéralement, photographe signifie donc “celui qui écrit avec la lumière.”

Chaque plaque devient ainsi le reflet direct du réel, une vision fidèle à la trajectoire de la lumière plutôt qu’à celle de la perception humaine.

La chambre et l’optique

Pour ces portraits, j’utilise une chambre grand format Kodak Field 5×7 en bois verni, produite entre 1910 et 1930.

C’était l’appareil des photographes de terrain et des portraitistes exigeants, précis, pliant, robuste.

Chaque mouvement, chaque bascule se fait manuellement, à travers le dépoli.

À l’avant, une optique plus ancienne encore, un Auzoux & Français n° 3519 de 210 mm f/3,5 fabriquée à Paris entre 1864 et 1866.

Ce type d’objectif, dit Petzval, était conçu pour le portrait rapide.

Sa grande ouverture crée une profondeur de champ réduite, un centre piqué et des bords qui s’enroulent doucement, ce fameux tourbillon qui donne au collodion son allure de peinture.

C’est donc un assemblage unique :

une optique du Second Empire montée sur une chambre du début du XXᵉ, et utilisée aujourd’hui pour des portraits du XXIᵉ siècle.

Un vrai voyage dans le temps.

Comment la lumière façonne le rendu

Le collodion transforme la manière dont la lumière agit sur les matières.

Voici quelques effets concrets :

Les peaux claires deviennent très lumineuses, presque nacrées.

Les peaux bronzées ou mates paraissent plus sombres et contrastées.

Les yeux bleus prennent une intensité impressionnante, alors que les yeux marron s’assombrissent.

Les lèvres rouges deviennent sombres, parfois presque noires.

Les vêtements bleus ou gris clairs ressortent très clairs, presque blancs.

Les vêtements rouges, orangés ou bordeaux apparaissent noirs ou très sombres.

Le vert est intermédiaire, donnant des tons doux et équilibrés.

Le rendu dépend donc non seulement de la lumière, mais aussi de la couleur réelle des vêtements et de la carnation du modèle.

Cette interprétation des longueurs d’onde crée un monde parallèle au réel, fait de gris et de nuances de métal.

Le choix des vêtements pour une séance au collodion

Pour une séance au collodion, le choix des vêtements a une vraie influence sur le rendu final.

Ce procédé n’interprète pas les teintes comme nos yeux, il transforme la lumière en matière.

Mieux vaut donc penser en contrastes et textures, les tons bleus, gris, noirs, blancs cassés ou beiges froids fonctionnent le mieux. Ils réagissent bien à la sensibilité bleue du collodion et restituent une belle gamme de gris, du velouté au métallique.

Les vêtements rouges, orangés, bordeaux ou dorés, eux, paraîtront très sombres, parfois noirs. Ils peuvent convenir pour un effet dramatique, mais il faut le savoir à l’avance.

Le vert offre un juste milieu, un ton équilibré et doux à la lumière du procédé.

Les matières mates et naturelles, lin, laine, coton, velours, dentelle, restituent des nuances riches et profondes. Les tissus brillants ou synthétiques réfléchissent la lumière trop brutalement et perdent de la subtilité.

Les motifs contrastés peuvent distraire le regard ; unis, les vêtements laissent mieux la lumière modeler le sujet.

Les bijoux argentés accrochent joliment les reflets froids du collodion, tandis que les dorés s’effacent un peu.

Enfin, inutile de chercher la perfection : une chemise légèrement froissée, un col ouvert ou un vêtement un peu ancien racontent souvent mieux l’esprit de ce procédé. Le collodion aime ce qui a vécu, ce qui a du relief, ce qui ne brille pas pour plaire mais pour exister.

Une image qui vit autrement

Chaque plaque est unique, façonnée par la lumière et la main du photographe.

Chaque trace, chaque coulure du collodion devient un détail de matière.

Là où le numérique fige, le collodion écrit une empreinte réelle, presque physique, qui traverse le temps.

Deux outils, deux philosophies

Le numérique cherche la maîtrise, la fidélité, la perfection. Le collodion, lui, cherche la présence.

L’un traduit le monde, l’autre le révèle autrement. Et entre les deux, il y a ce plaisir rare, celui de voir la lumière comme si on la découvrait pour la première fois.